|

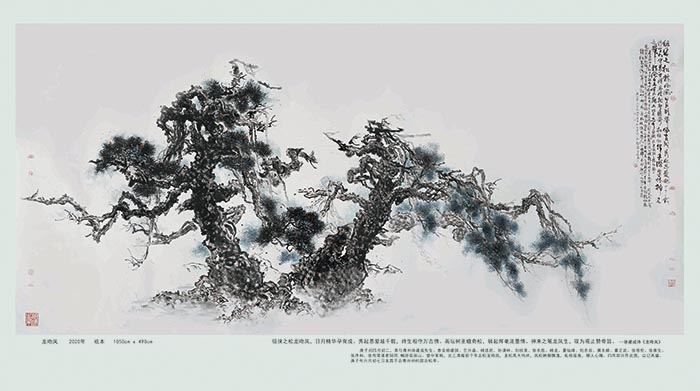

文野兼具,厚朴华章

——读齐友昌“徂徕魂龙吻凤”奇松图

文/郑岗

欣赏齐友昌的大璋巨制“徂徕魂龙吻凤”奇松图我有所思考。

中国画是中国文化中最重要的以形象表达思想的视觉形式。源远流长的中国画,在体现中国人的审美意识、表现丰富多彩的生活所呈之图意,实际上串联有关自然与人文的思想史。

齐友昌以自然为表现,尤其是善画古木为点,切入了这样的文化脉络。

可以说“徂徕魂龙吻凤”这幅作品用笔用墨醒目,视觉冲击感极强。不仅墨色与点皴有丰富的变化,其用力更长于细节微妙的可能性描绘。

首先,齐友昌的用线雄强,也有随性的点厾勾勒。当变化的墨色尽在随意间,攒三聚五,看似草草逸笔,但其不仅仅是为塑形,而是非常“霸气”地运用了笔墨的随性而结体。有意地以当代意识去作用于中国画传统的当下志趣。

我们知道中国画以在笔墨里寄情、在所绘中表达——怡悦自我、陶冶情怀,并以此将最为独特的审美方式化为文化志向。所以中国画多以山川河流、花鸟树木为表现,以此化为可见的图式而审美。但这种审美不单单是观念,而是有着人文意味与生活理念的复合,是相对于生活、政治、经济等与人类休戚相关的活动——衣、食、住、行,文与物的心态与要素下的精神全部,所以当文化的理念或精神寄情一处时,看不见的诸多思考与看得见的笔墨调动就是智慧的能动。

中国画的文化审美意义是一种主动的参与与投入,并以心理的内涵与审美的外延为转换的过程,其独特在世界文化里是独树一帜的。

譬如齐友昌“徂徕魂龙吻凤”奇松图就深有这样的含蕴。

《诗经·阙宫》有言“徂徕之松,新甫之柏。是断是度,是寻是尺”四海名扬。天下欲观徂徕古松者,一睹尊容者甚众。善画松柏的齐友昌同样仰慕已久,他的这幅作品就是他在庚子年一次游历徂徕山中受古松之昭,感而作之。

徂徕山遍地青松,植被繁茂。 松,为徂徕山平添灵气,堪称徂徕之魂。龙凤松更是壮哉——举目仰望,龙松高大伟岸,龙盘虎踞,透出一股阳刚之美。凤松婀娜飘逸,虬枝摇曳,尽显女性阴柔之情。两棵古松,面面相对,脉脉含情。中间有一奇石,上书“龙吻凤”三个大字。

齐友昌老师喜出望外,急忙取出画板,唰唰唰,勾勒下龙凤松潇洒英姿。

啪啪啪,大家给龙凤松拍照留影,迟迟不欲回返。逮及日落三竿时,才频频回首,恋恋离去。

随后,心性按捺不住的齐友昌,便投入到创作中,其笔墨与气度,与蓬勃的创作欲更贴合在一起。

这也符合了中国绘画的认识主体在于心,在于目识心记,而对于外在的客观物象的审美,则是为了营造自己胸中的丘壑。在实际创作中,尽管我们要把握自然真实的美,但却不能仅仅拘泥于对这种自然真实的表现,主要还在于心灵对自然的真实体悟,这样一说。

二

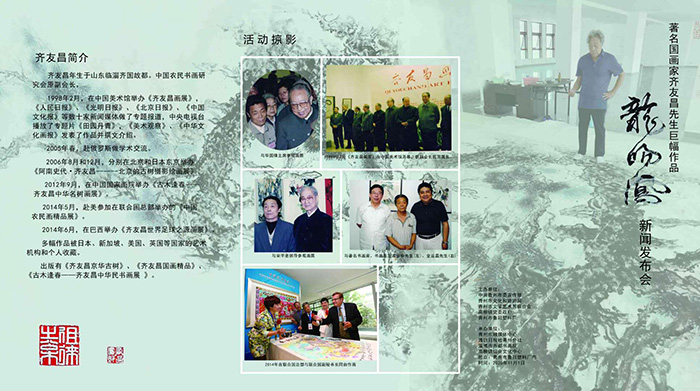

有文曰:齐友昌自五岁学画。当年归国志愿军某军营部,驻扎其家中。因此,他结识了一位宣传干事。宣传干事擅长绘画,经常手把手教他习作,帮他打下良好绘画基本功。从此之后,他与画结缘,走上绘画征程。前几年,结识一位日本驻中国大使夫人阿南史代,与她画遍北京周边古树,踏遍大江南北,绘制不少古树名木。在当代画坛上,齐老师因画古树闻名,号称“树圣”。

而今之齐友昌,艺高人胆大,胸有成竹;技佳笔力劲,画具灵性。在古木画界,堪称一绝。这次绘制 “龙吻凤”,堪称大手笔之作。

中国传统思想道统里有一种理念叫做“天人合一”是在说明中国人与自然的关系;在实践范围内强调理念与行动的协调“心手合一”。这两种理念表现在中国绘画里就是文化审美与践行目标统一与和合。以两个“合一”为针对的智慧,最能恰当地表达人文文化天地融合与知行化合。某种程度上,中国传统会画的表现形式就是这两种理念所促成。

“天人合一”是一种文化形态,而“心手合一”则是一种技术表达的内外兼修。在我们通览中国画的历史过往中所产生的巨匠大师,可以看到每一个时代不同的境界,不只是反映了人如何对待自然的态度,更重要的是我们可以感悟到其时的社会与文化时策的都是这些智者的所长。

我们知道宋元山水是中国山水最高境界。我们无法得知当时的现实状况,但我们可以能在宋元遗存的绘画作品中体味到宋元的社会的人文时局,通过绘画我们可以穿透时空的阻隔,看到宋元人的图像时存。

来到时代的当下,无论我们怎样复述古人的艺术理念,当代该留下的是当代艺术家的思考和与创造。

所以,在看到巨幅“徂徕魂龙吻凤”奇松图时,我以为就是这样一类好作品。

齐友昌以构图高远的势态而绘其松的主体,虽写意风格,但摈弃了重意轻形的消遣是笔墨,以大山堂堂、壁立千仞的意象,来塑造崇高峻伟、雄浑壮美的高松审美。虚实相映,墨色相融,借以各种手法勾、皴、擦、染、点,以及当代影像的布局,充满了激情,又具有理性的统摄力;画中既有对松柏之魂魄的洞见,又有对自然之伟力的敬畏;既凸显了画家的壮阔心胸,又有当代人的心性情致。而其表现彰显出自然有着浩然之气和新时代的脉象

“竖画三寸,当千仞之高。横墨数尺,体百里之迥”,尽显“自然之势”。南朝画家宗炳在《画山水序》中所说齐友昌深有所悟——在作品中看到了铁干虬枝、灼灼鳞甲、咬定青山的龙松微垂龙头,也看到了笔立堆翠、秀美大气、拖曳着巨型凤尾的凤松脉脉含情…… 这两棵树千百年来相依相守,即象征了爱情的坚贞,也守望着齐鲁山河。这是我们和谐社会的见证,也是中华民族不屈精神的象征。

三

画得好,画得出有着普遍文化形态所需要的共识,并有强烈的个人形态的作品,就需要在智慧的基础上发挥创造的个性。中国绘画史上的大家无不是如此。这些画家无不是思想上充盈、生活上充分、文化上饱学之士。应当说中国画是超越艺术形态的文化样式。所以我们在审视中国山水画时会关涉到历史、地理、风土人情、传统习俗,涉及到生活方式、宗教信仰,思维方式、价值观念、审美情趣,精神图腾等等。

我们常说文如其人,这里面就是讲“心手合一”的学理性。传统绘画有一个重要的审美特性叫做“澄怀观道”,同时倡导其践行性“卧以游之”。我门常常标榜的“可游可卧”就是将以绘画的形式对自然之道的可进可出的参与;可观可赏的判断。诗意的也是现实的,从个体生命的角度体验天地,体味人在天地中个中滋味。

中国古代艺术崇尚以虚静而澄明体道,坐卧观画可心游万里——以心游而至自由境界。因此强调师法自然,以寄情山水建立一种与自然相为融合的状态。这就超越了靠天吃饭的农耕文化的被动性,以主动的涵求去接触自然——“外师造化,中得心源”。

有抱负或者有思想的文化人常常厌烦纷繁的世事,深入山水间,通过对自然山水的思考以“澄怀观道”而“畅神”,追求“天人无际”“天人合一”以此回归属于自然又超越其属性的人之本性。这样“取意而造”的中国画背后的境界就自然而然为审美表达。意的践行与写的理念随之生发。在美学范畴里作为最重要的艺术理念“写意”包含着对客观事物的“意”的传达;包含着绘画语言具有挥洒自如、平淡率真特质的追求。作为一种形式中国画是对中国文化的参透之举,是中国人敬畏自然的必然,是文人个体意识的觉醒。

当然,也可以这样理解传统和当代都会热衷山水与树木的入画。这一点在中国艺术史和世界艺术史的中国篇章中所占据的最重要位置,是有目共睹的。它承载着中国人的自然观,也是中国人对世界做出哲学性解释的世界观的视觉体现。艺术史和哲学史告诉我们,古人笔下的青山,不是作为物理实存的自然,而是作为概念而存在的“山水”。了解这一点,对于理解何故一代代人不厌其烦地“复制”和重写那些经典的图式至关重要。那些在古代尚未被社会化的自然,其实是先人们寻找超越社会之外的场所。因此,古人不会像现今那样强调再现式的写生,也不会如传统所要求的那样去“格物致知”,青山作为“山水”是被“想象”和“概念”化为超现实性的。正是这种经过想象而具有的超现实性,才是中国画作为创作的母体历久弥新,代代相传。

齐友昌长久以来一直担任中国农民书画研究会的组织领导工作做为一位真正从农村走出来的书画家,一直服务于农民书画事业中。对中国农民书画事业的贡献良多。他的松柏之绘,含蕴着他的人生经历与思考。所以,以山、以水、以松柏为文化载体的审美意义与他更加重要。

松树作为他最钟情的题材,一个精神的切入点,最自己的表现追求,以此提炼有着鲜明技术风格的绘画追求,其努力落地有声。对中华民族在这个时代历史思考有情感真实的精心性,而不是冷冰冰的视觉造型。追求的大境界在作品又含蕴出人与自然在和谐发展中的改造与顺应的相对而统一理性思考。齐友昌以巨幅画作表达了对松树的敬仰,其实是对时代表达的敬畏。

当然,当时代发展,自然逐渐为人类所把控,被人类所应用——改天换地以火热的方式进行着,这种志向一旦渗透在以形象表达理念的绘画中,艺术家的主动性就掌握在了自己手里——为祖国山河立传就是最好的表述。当然这种立传是对时代的表述,不是回望忆想,是对新时代、新环境的思考与展望。从李可染、黎雄才到当下诸多的画家的创作都会让我们感受到一个时期的艺术家的所思所想。

四

我们知道艺术是人类面对自然,也相对本性的一种思辨想象的能力的体现,也还是一种征服自我的象征。是人类先古与自然以艺术的方式对活,并逻辑地发现并以感性鉴赏,理性地推演着人们的智慧,由混沌而至清晰再到意念的过程。前人的经验可见可学,并可继承推广,重要的是把握当代性与个性的思考——反映时代、表达时代。

写者,泻也,心中有所倾吐;意者,志也,从心察言有所识。

许多当代有成就的画家深悟此理,深得这种气象的陶冶,领悟到这种智慧的核心,衣钵相传成为这种艺术表现的继起者。他们以这“歌颂祖国,彩绘生活”的大意境将此情志体现的淋漓尽致。突出展现着对传统中国文化精神的深刻理解,以及结合当代精神而形成风貌,齐友昌有这样的志趣和境界。

其所绘鸿篇巨帙,以特别的情志和独特的表现力,不仅彰显了自然的磅礴气势,更为重要的是,改变了传统观念,纵情自我繁荣赏玩,以巨制的方式向公共空间延伸与拓展,也正是当代艺术的价值观念。

五

我们说人们在欣赏和评论包括绘画在内的艺术作品的标准是一般有两个,一个是创作成果,一个是探索精神。其实,它们之间是有着深刻的内在联系,因为所谓创作成果中离不开探索和创新的元素。以笔墨为中心的中国画有很大的包容性,发展道路是广阔和开放的,而不是狭窄和封闭的。

强化主体精神的人文自觉与笔墨书写的形态拓展,而更富生命张力的彩墨写意一路也勃然兴起。这既是传统文人绘画走向现代的价值基点,也是现代个体生命感知表达的重新表达。

正如我们一直强调的写意画不以形耀人眼目,而以意动人心弦,有一种“万趣融其神思,万物为我所有”的感觉,每一点墨的干、湿、浓、淡,和用笔的正、侧、刚、柔,都能契合古人,但在意境的塑造上却有浓浓的自然与现实生活的气息,加之需要本人独得造化的滋养,画中有着无限的生机和情趣。读齐友昌的“徂徕魂龙吻凤”奇松图,我以为我从其中看到了他达到了“文野兼具,厚朴华章”的境界。

(作者为:山师大当代水墨艺术中心副主任、山东美术主编。山东美协理论艺委会副主任、山东中国画学会理论委员会主任、中国美协全国美术高峰论坛评审。)

产品简介 :

齐友昌