联系我们

联系我们

-

-

传真 :

新闻中心

网站首页

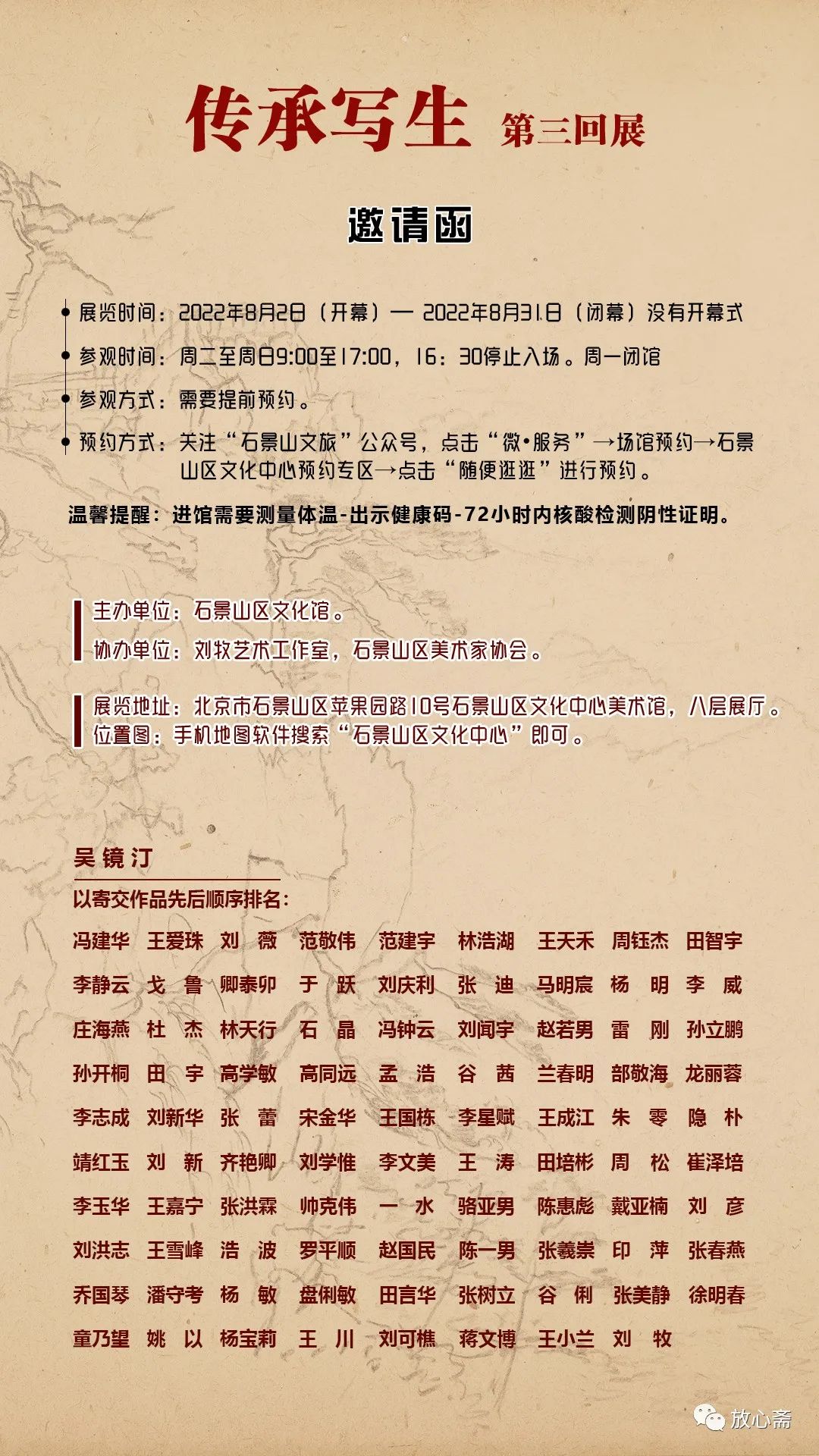

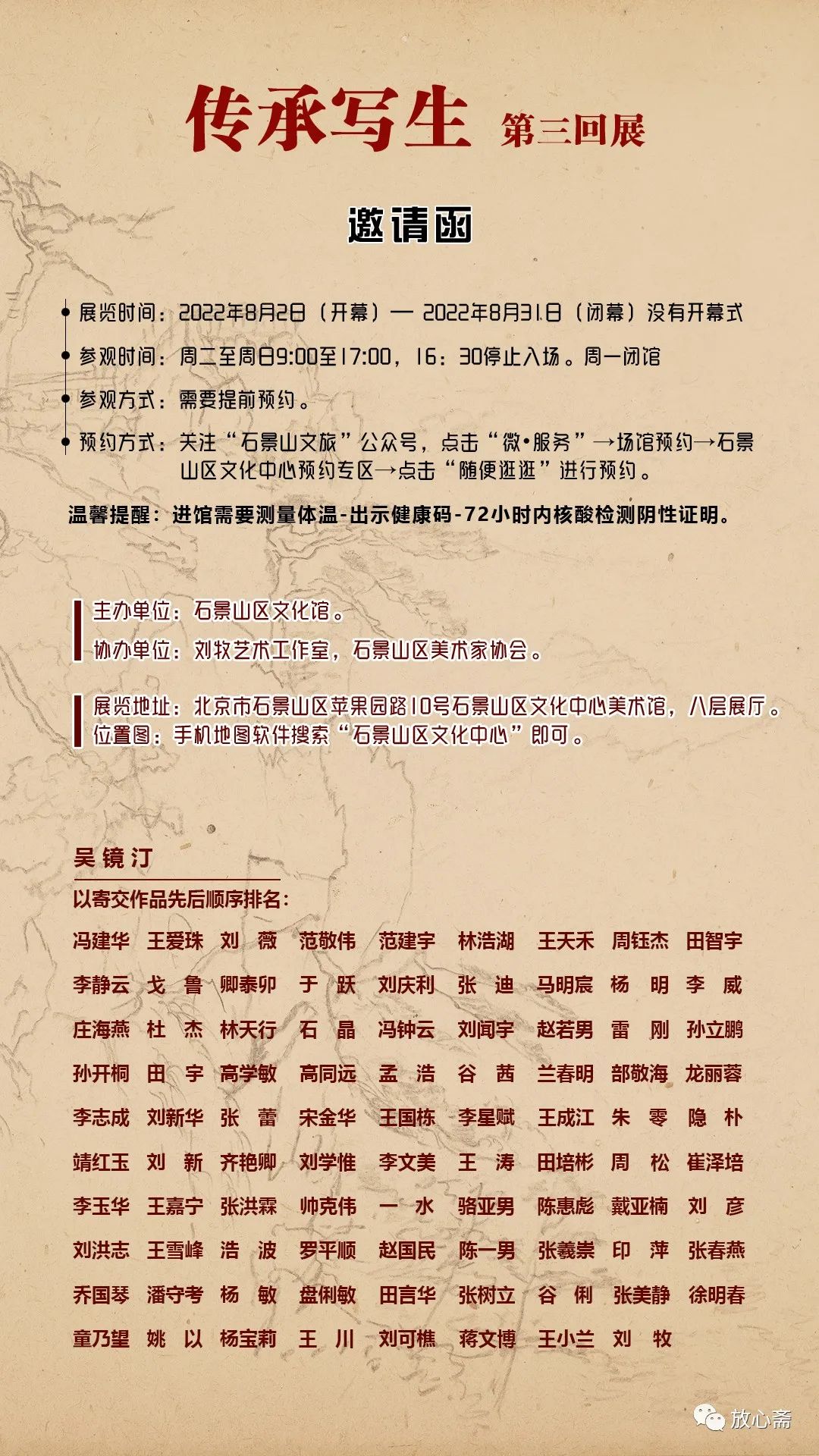

『传承写生』第三回展线上座谈会后,参展作者书面发言:

王天禾:

写生感悟

每每面对自然,古人诗境的物化遐想与当下书写的亢奋心思,和着笔锋在素宣上游走,身心在阳光的溶耐下已不知所以。那种无我、无物、无法、无意的点线似无关描摹景物的架构,物我全然不在象物之间。

每当一帧帧写生排列在案头,意由未尽地将涌在内心的散落字句牵引到画面的空白处,将疏阔的兴奋暂且释怀。

面对实景并无针对的临绘,亦无命笔遣墨的盲从。笔路与境象似自天外而来,由心内而生,向素宣溶散。

我不屑勾画景物的实体,大自然的鬼斧神工岂可以人为亵渎,面对自然景物姑且以心性坦诚想见,不浮夸个性、不造做故技、不奴性笔墨,任由心旷于对景观的感怀、虔诚于对自然的崇敬。

以我渐衰之身,壮我伏枥之志。以我素墨之功,养我生华之心。

于江西2022.8.13

刘新:

写生心得

写生是绘画的一部分,搜集资料增强记忆,感受自然的直接行为。从字面上讲是写生活,记录本真,记录原始资料以备用。但绘画是渐进的,画家通过长期摸索探寻,其感悟和诉求是有变化的,有时会在写生中直接采用个人的记录手法。于是实景描绘还是主观表达,写生能起到很好的提练作用。窃以为写生不宜对景实描,在那认认真真的深入刻画,回来后再三补充,一味强调厚实甚至达到逼真的效果,那样就失去绘画的意义了。写生本应该是观察物象的本质和规律,山和石的呼应关系,树和石的呼应关系,水和山石树木的关系,各种物象之间聚攒避让的内在关联。写生也是从自然中提练线质的重要过程,哪细哪粗,哪轻哪重,哪有起承转合,大自然陈列的很清楚。写生应该是提练画家主观表达的最好方法,要从大自然里看到并非客观的东西,要从眼前繁杂中学会提练取舍,逐渐形成从画什么到怎么画的过程。形成自己独特的艺术表达形式,提高对物象的认知能力,从写实到写意,达到似象非象,似是而非的艺术效果,写生是最直接最有效的训练方法。

最直观的是现场写生能感受大自然的鬼斧神工,大千百象,能刺激感官,激发创作欲,人在亢奋中往往得意忘形(不是指人性的得意忘形,更不是伪大师现场表演的丑态,是单纯的从艺术创作而发),这是不是与绘画创作有益呢!

2022-8-13

冯建华:

聊聊写生的事

我首先要说的我是一名画画的业余爱好者,讲不出什么专业的理论和体会。

我觉得:写生从广义上讲,就是离开画室,到户外去,到大自然当中去,到你想去的地方去,选你想画的景、想画的物、想画的人,带上你最熟悉的绘画工具,材料和颜色,用你最拿手最有把握的绘画技法,面对你选择的写生对象,尽情的挥洒表达你的快乐心性。而且不拘泥于规矩,大胆实践和创新,逐步摸出一条自家的个性化的写生之路。

从狭义上讲,写生又是一个为写生者自己艺术创作多方面的积累素材,提炼生活,记录生活。在不可任意任性,面对非主观愿望的客体存在的现实中,怎么把画画的更好,这种好还建立在写生是面对真实的基础之上。这既是对画家面对一种客观制约发挥自己绘画能力的检验,又是对画家提出写生主体(人)和被写生对象(景,物,人等)如何“合二为一”,如何“意象融通”的问题。好的写生作品,其许多细节涉及面广而实,如工具,材料,颜色等。在某种意义上讲,写生是个大课题,写生不是一件简单的事情,写生作品本身的突出点就是实而不虚,活而不滞,生动活泼而不苍白无力。

我非常喜欢写生,超喜欢。这主要得益于以下几点:

一,我非常信奉刘牧先生关于写生的画论;非常信奉先生关于中国画是“心觉艺术”,西画是“视觉艺术”的定位。创作中国的水墨作品“唯心是画”。我在不断的学习和写生实践中受益匪浅。近十多年来,几乎就是按照先生的这些指教来收获我自己写生的。

二,我有幸在十多年前拜读过先生上百幅写生原作。拜读了先生“变古象今”、“关于画的故事”以及观赏过先生多个画展的写生精品。读写生原作是学习写生的重点,向他人学习可以少走弯路。当然,我也在先生批改我作业的时候,更具体更有针对的修正我的错误。

三,回顾我写生实践的十二年中,除了约同国内北京,上海,山西,内蒙古的同道和老师写生外,主要是每年去意大利,德国,法国,希腊和捷克等国对景写生外,开阔了眼界,特别是不放弃任何一次参观欧美名家大师的个人画展。此外,与多个国外知名艺术家交流学习并且得到他们的帮助指点,丰富了我的写生实践和写生实验,十二年来,我的写生习作分别有水墨写生,水彩写生,油画写生,硬彩笔软彩笔写生,共600多幅。其中我最为得心应手的是用中国水墨的传承写生。一句话,凡在欧洲的对景写生我自己的追求就是用中国水墨去表现欧洲风景,包括用水墨展现西画独有的光,透视,鸟瞰,和展现居高临下等场景。我努力探索用东方的水墨去写生西方的风景,力求我与被写生的对象融为一体,让我的意和欧洲的象协调成中国水墨传承的意象。让老外也穿上得体的中式服装,让欧洲人也熟练的使用筷子。十二年来,凡在欧洲的写生作,回想和小结一下,我摸索出来的写生技法基本可归纳为:西画打稿,国画完成创作。期间写生也是创作,创作也是(依靠)写生。有取有舍,既尊重对景的写生现实,又创作出高于被写生对象的作品。

在写生实践中,我牢记先生刘牧老师关于写生画论的精点教诲:“写生不必因循景序,可以离景与停笔做‘写生整理’(详见刘老师的《即景.离景》)。

四,八月十一日的座谈会,我注意到了刘老师陈述的一个事实:上世纪,吴镜汀老先生作为传统中国画的代表人物深入生活,倡导实地写生且有自己写生的代表作《黄山系列写生》,与部分同时代传统画大家们有的有西画学习的经历后的写生,尽管风格各异,甚至还有南派北派之说者,我认为这是史实,是进步和发展。我掌握的信息有限,我认为这些老一辈艺术家们,不会因为不同的经历会对写生的发展形成对立,恰恰相反,我以为传统与当代不同风格不同探索且已经收获的不同写生作品,已经给中国画坛,乃至世界美术发展史的花坛里异彩纷呈了。这是好事,也是必然,无可非议。我们作为后来者,应当传承写生,丰富多彩的发展写生。不需要人为的划定什么界限,规定条条框框,束缚艺术家写生与创作。

五,传承写生,有第三回就有第三十回,写生不会完结更不会终止。写生一直都在引导画家们做好自己的基本功课,那就是:

画什么?

怎么画?

如何画好!

写生的前景会更广阔,更美好,更丰富,更多彩。

写生表达画家不同的审美情结;写生对多画种创作有着深远持久的影响;写生思维的融通及写生工具、材料,色彩的科技实用必然的发展和更新更替,都会让写生展现前所未有的魅力!

我们没有理由削弱和放弃写生的学习、实践、传承和发展。学习绘画和学习书法,写生会伴我终生。

乔国琴:

就我写生的体会来说,我感受到了生命力的顽强。

我画百合写生百合,到过不同的地方,有山坡上的夜百合,有地上种植的百合,还有就是花盆里栽种的百合。不论是哪一种,我都感受到了百合花争奇斗艳、坚强不屈的精神。

种植在地里的和栽培在花盆里的百合,由于人工种植,水肥充足,能开出硕大的美丽的百合花来,我就不多说了,重点说说在野外生长的夜百合。

在贫瘠的山坡上,由于缺乏水份,那小草儿就长了扎把高,那百合依然长的亭亭玉立,争芳斗艳。有的长的地方好点,也可能长的年代久一些,它的鳞茎盘长的跟蒜头那么大,细细长长的杆上分出几个小枝杈,开出五六朵漂亮的花儿来,有的鳞茎盘长的跟大拇指头肚那么大,它也能开出两三朵花儿,还有的鳞茎盘只有小指肚那么大,茎杆长了一扎高,它也要开出一朵小花来。

这让我惊奇,那么小的鳞茎盘,长个小杆两三片叶子,已是费劲了全身的力量吧,那它歇一歇,明年再开出花儿来不行吗?为什么非要积攒最后的那点儿力量开出一朵美丽的花儿来呢?

这是它的使命吗?我感叹,自愧不如,这也许就是生命力的强大之处吧!

王爱珠:

记得上学的时侯,老师讲过的一句话让我记忆深刻,他说:“你要画一座山,心里就要有一千座山” ,一句朴素的话让我记了很久。写生的积累是日后创作的基石,也许这就是写生的意义。

一幅写生画要表现的内容,必定是对你有触动的,也就是古人说的“从来笔墨之探奇,必系山川之写照”。当我们走进大自然,有山、有水、有石、有树、有车马牛羊,这些元素为什么入了我们的画,一定是它们打动了我们,否则就不会有精彩,这一点我体会颇深。为画而画常常流于模式,中国山水画写生,不仅要重视客观景物的选择和描绘,更重要的是要重视你的思维对景物的反应。生活处处皆有,触动你心灵的那一块并非遍地皆是。画是有感而发,是景中触情,画里既能享受大自然的壮美,同时也能聆听到画者的心声。

每择一处胜景,不但需要纸笔的描蓦,照相机的加入,更需要的是心的记录,用心给予大自然一种新的寓意,是一幅作品成功的首要条件。这可能就是“外师造化,中得心源”的意思。

另外一点体会就是,写生也需要构图和造型,一般来说,写生是指在画面上描写客观存在的物象,但对景创作做一些取舍也是很重要的,写生画面也需要有主次呼应,虚实对比等等的要素,写生也要有艺术性和技术性的统一,对景写生,也要将个人情感,修养融入笔墨和物象中去,这样才能有更精彩,更生动的作品产生。这就是我对写生的一点肤浅体会。

最后还是以黄宾虹先生的话作为结尾“山水画乃写自然之性,亦写吾人之心”。

最新发表

最新发表